事由発生日から5日以内

在職中の方は事業所経由でご提出ください

※記入見本のみ掲載しています。原本は健保より送付いたします。

すぐに

健康保険で治療は受けられるか

交通事故のように、第三者によって起こったケガや病気は、本来であれば第三者である加害者が、治療費や休業補償費を支払うわけですが、さしあたって被害者は、健康保険組合に届け出ることによって健康保険によるケガの治療を受けることができます。ただし、健康保険で治療を受けた場合はその部分についての損害請求権は健康保険組合に移ることになります。つまり、健康保険組合が、被害者であるみなさんにかわって、給付を行った範囲内で加害者に損害賠償を請求するわけです。

交通事故の場合、よく加害者と被害者との間で示談が行われ、安易にすまされてしまうことがありますが、示談内容によっては被害者は健康保険組合からの給付が受けられなくなる場合があります。

みなさんやご家族のかたが第三者行為によって病気やケガをしたり、または亡くなられた場合は、健康保険組合へ届け出てください。06-6226-1463(給付係)

第三者行為による傷病(本人または家族)」の例

- 第三者(相手側)と接触または衝突等の交通事故で受けたケガ

- 事故車に同乗していて受けたケガ(同乗者が親族であっても適用)

- 暴力行為により受けたケガ(殴打等)

- 他人の飼っている動物等に咬まれて受けたケガ

- 第三者の行為に起因して受けたケガ(本人の過失が多い場合でも)

例:駐停車中の車に衝突、他車に接触転倒、センターラインオーバーしての対向車との激突事故等

※自転車に乗っていたり歩行中に受けたケガも同様

交通事故にあったら~示談は慎重に

自動車事故など第三者行為によって傷害を受けた場合の治療費は、本来相手側が負担するべきものです。

状況により、健康保険組合が一時的に立て替えることもできます。ただし、健康保険組合は支払った給付の費用を、加害者または自動車損害保険会社に請求することになっているため、所定の手続きが必要です。

【損害賠償請求件の代位取得】

第三者行為によって傷害を受けた場合も健康保険の給付を受けられますが、第三者行為によるときは、もともと加害者が支払うべきものを健康保険組合が支払うわけですから、健康保険組合は、給付に要した費用を被害者がもっている損害賠償請求権を自動的に代位取得して、加害者または自動車損害保険会社に請求して回収することになっています。

【必要な手続き】

自動車事故など第三者の行為によって傷害を受けた場合は以下の書類を健康保険組合に提出してください。

| 交通事故 相手なし 同乗者なし |

交通事故 相手あり 同乗者あり |

ケガを負わされたとき | 通勤・仕事中のケガ | |

|---|---|---|---|---|

| ①負傷原因届 | ○ 健保より送付 |

○ 健保より送付 |

○ 健保より送付 |

健康保険での治療はできません。最寄りの労働基準監督署へご相談ください。(※3) |

| ②第三者行為傷病届 | ○ ダウンロード可 |

○ ダウンロード可 |

○ ダウンロード可 |

|

| ③事故発生状況報告書 | ○ ダウンロード可 |

○ ダウンロード可 |

× | |

| ④念書(兼同意書) | × | ○ ダウンロード可 |

○ ダウンロード可 |

|

| ⑤誓約書 | × | ○ ダウンロード可 |

○ ダウンロード可 |

|

| ⑥交通事故証明書(原本) | 〇 (※1参照) |

〇 (※1参照) |

× | |

| ⑦人身事故証明書入手不能理由書 | × | ○ ダウンロード可 (※2参照) |

× |

①負傷原因届は当組合より送付しますので、健康保険で受診する場合は速やかにセキスイ健康保険組合までご連絡ください。

06-6226-1463(給付係)

②第三者行為傷病届、③事故発生状況報告書、④念書(兼同意書)、⑤誓約書は、当組合のホームページからダウンロードして提出をお願いいたします。

【申請書類一覧】病気・ケガ

ダウンロードできない場合は当組合までご連絡ください。【連絡先】06-6226-1463(給付係)

※1)⑥交通事故証明書は原本を提出してください。コピーで提出する場合は、自動車損害賠償保険にて原本証明されたものを提出してください。

※2)⑥交通事故証明書が「物件事故」の区分になっている場合は、⑦人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要です。

上記の書類を当組合で受付完了後、当組合より「連絡票」を送付しますので、治療が終了もしくは症状固定となりましたら、連絡票に治癒日(症状固定日)を記入し診断書を添えて当組合に提出してください。

連絡票が当組合に到着後、相手方(加害者)へ損害賠償請求の手続きを行いますので、事故に関する治療終了後は速やかにご連絡をお願いいたします。

※3)すでに健康保険で治療を行っていることが判明した場合は、速やかに当組合までお申し出ください。

06-6226-1463(給付係)

【損害賠償を受けたあとの保険給付】

示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まります。治療費まで含まれる示談金、あるいは、明らかに治療費まで含まれると解釈できるものを受けとった場合は、その後の治療は健康保険では受けられません。必ず、示談の前に健康保険組合へ連絡してください!

【交通事故の対処法】

被保険者や被扶養者が交通事故でケガをしたときは、次のことに注意するようにしてください。

健康保険組合への連絡はすみやかに

被害を受けたらすみやかに健康保険組合へ連絡を取りご相談下さい。

まず加害者を確認する

被害を受けたら、まず加害者を確認する必要があります。

加害者としての責任は、運転者だけでなく、車の持ち主にもありますから、車の登録番号、運転者の住所、氏名、持ち主の住所、氏名、電話番号などを確かめておくことが必要です。

目撃者があれば、その人の住所、氏名を聞いてメモしておいて下さい。

交通事故証明書と診断書をとっておく

たとえ軽いケガだと思っても、必ず警察に届け出て交通事故証明書をもらい、医師の診断を受けておく必要があります。あとで示談や損害賠償の請求をするときに大切な証拠となります。

保険会社名等をメモする

強制保険(自動車損害賠償責任保険)の証明書を確認し、保険会社名、証明書の番号、加入年月日などを控えておくと、あとで保険金を保険会社に直接請求するときに便利です。

安易に印鑑は押さない

ケガが軽いといって相手の名前も聞かずにお互いに口頭で示談したり、すぐ示談書に印鑑を押したりするのは危険です。軽々しく印鑑を押すと後で症状が悪くなったときなど、取り返しがつかなくなってしまうことがありますから特に注意が必要です。(勝手に示談をしないこと!)

健康保険で治療を受けることについては必ず本人が判断する

交通事故を起こした時は対処方法がわからず、損害保険会社の説明をそのまま受け入れてしまう場合が多いのですが、本人にとっては手続きが手間となるケースがありますので、決断する前に健康保険組合にご相談下さい。06-6226-1463(給付係)

【限度額適用認定申請の留意点】

- この申請は必ずしないといけないものではありませんが、申請をして認定証の交付をうけ、医療機関の窓口へ提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までで済むものです。申請をしない場合でも、窓口で支払った高額療養費は当健康保険組合から後日、被保険者へ(在職中の方は事業主経由)自動的に還付します。

- 「認定証」は次に該当したとき、速やかに返却(在職中の方は事業主経由)してください。

○認定証が有効期限(原則1年間)に達したとき。

○有効期限内に被保険者が資格喪失、または適用対象者である被扶養者が認定外家族になったとき。

○被保険者が認定証の適用区分欄に表示された区分に該当しなくなったとき。 - 交通事故などの第三者行為による治療のときは、申請書を提出の前に必ず当健康保険組合まで連絡してください。

- 労災関係には健康保険証は使えませんので、交付対象外です。

- 健康保険限度額適用認定証(以下、「認定証」)の交付は、申請書が当健康保険組合に到着した日の属する月の初日から原則1年間有効となります。申請書の到着月より遡った発効はできませんのでご留意ください。

例えば3月28日に当健康保険組合に届いた「申請書」に対する「認定証」は3月1日から有効となりますので、2月から入院していても「申請書」が3月に入ってから当健康保険組合に到着した場合は3月1日から有効の「認定証」の交付となり、2月の入院分については、医療機関の窓口での支払いは健康保険証の負担割合の通りとなりますのでご留意ください(なお、この場合の高額療養費は後日当健康保険組合から自動的に還付されます)。

【高額療養費の留意点】

- 同一月内の診療であること

- 同一医療機関での診療であること

- 医科・歯科別にみた診療であること

- 入院・通院別にみた診療であること

- 対象となるのは診療にかかる部分(保険診療)のみ

【70歳未満の人 医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)】

※その他の方は下記の「詳細情報」をご参照ください。

| 所得区分 | 月単位の上限額 | |

| ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

[140,100円] |

| イ | 標準報酬月額53万円以上79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

[93,000円] |

| ウ | 標準報酬月額28万円以上50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

[44,400円] |

| エ | 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円

[44,400円] |

| オ | 低所得者

(住民税非課税世帯) |

35,400円

[24,600円] |

※[ ]内の額は過去12ヵ月以内の4回目以降の限度額。

【治療用装具について】

治療目的で作製されても保険適用にならない場合があります。

詳細は下記の支給条件を参照してください。

1)医師が治療用として、作製(修理)または購入を指示したもの

2)治療継続中で、症状が固定する(後遺障害)前であること

3)再作製の場合は、耐用(使用)年数の経過したもの

4)医師と義肢装具士が立ち会い、装着(適合調整)確認されたもの

5)オーダーメイドないし、同等の機能を有する既製品であること

6)1部位につき1装具

※下記は支給対象外です。

- 業務上・通勤災害または第三者行為によるもの

- 自由診療によるもの

- 美容目的のもの

- スポーツをするときだけ等の一時使用目的のもの

- 保険診療費に含まれる固定帯等及び保険医療材料該当の装具

- 補聴器や人工肛門の受便器等、日常生活上の利便性目的のもの

(下肢装具を屋内用と屋外用等として2足以上作製した場合、支給対象は1足分のみ) - 障害者総合支援法による補装具費支給対象のもの(障害者総合支援法:窓口は各市区町村)

療養費は健康保険証を使用して受けられる診察(保険診療)を補うために治療用装具の装着が必要であると医師が判断し、健康保険組合がやむを得ないと認めた場合に支給されます。

【治療用眼鏡等について】

9歳未満でも支給対象にならない場合があります。

詳細は下記の[支給対象とならない例]、[更新(再作成)]を参照してください。

【弾性着衣について】

改めて購入した場合、前回購入後6か月経過したものが対象です。

≪治療用眼鏡等を作ったとき≫

【支給対象】

・9歳未満の被扶養者

・弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ

【支給対象とならない例】

・近視や乱視、遠視のための眼鏡およびコンタクトレンズ

・斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズム

【支給金額】

・上限額までの作成または購入費用の範囲内の8割または7割

| (令和6年3月31日以前) | ||

| 上限額 | ||

| 眼鏡 | 38,902円 | |

| コンタクトレンズ | 16,324円 | |

| (令和6年4月1日以降) | ||

| 上限額 | ||

| 眼鏡 | 40,492円 | |

| コンタクトレンズ | 13,780円 | |

【更新(再作成)】

・更新(再作成)をした場合は次の条件を満たせば支給申請が可能

| 装着時の年齢 | 対象となる条件 | |

| 5歳未満 | 前回装着日から1年以上経過していること | |

| 5~9歳未満 | 前回装着日から2年以上経過していること |

≪弾性着衣を購入したとき≫

| 支給対象の傷病 | ・鼠径部、骨盤部もしくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫 ・原発性の四肢のリンパ浮腫 |

慢性静脈不全による難治性潰瘍 |

| 弾性着衣の種類 | ストッキング・スリーブ・グローブ・包帯(※1) | ストッキング・包帯(※1) |

| 着圧 | 30mmHg以上(※2) | 30mmHg以上(※3) |

| 購入枚数 | 装着部位ごとに2着(組)まで | 装着部位ごとに2着(組)まで |

| 支給回数 | 回数制限なし 但し、前回支給分の購入(領収日)から6カ月を経過していること |

1回限り(※4) |

※1.弾性包帯は、医師の判断により「弾性ストッキング等を使用できない」との指示がある場合に限り対象

※2.強い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など、医師の判断により特別の指示がある場合は20mmHg以上の着圧でも対象

※3.強い着圧では明らかに装着に支障をきたす場合など、医師の判断により特別の指示がある場合は15mmHg以上の着圧でも対象

※4.治癒後に再発した場合は再度対象

【支給金額】

・上限額(税込)までの購入費用の範囲内の8割または7割

| 上限額(税込) | ||

| 弾性ストッキング | 28,000円 (片足用)25,000円 |

|

| 弾性スリーブ | 16,000円 | |

| 弾性グローブ | 15,000円 | |

| 弾性包帯 1組上肢 | 7,000円 | |

| 弾性包帯 1組下肢 | 14,000円 |

| ※いずれも原本が必要 |

| 控えが必要であれば、ご自身でコピーをおとりください |

≪治療用眼鏡等を作ったとき≫

- 医師の『小児弱視等の治療用眼鏡等作成指示書』(病名の記載があるもの)

- 治療用眼鏡等を購入した『領収証』

*装着者の氏名および「治療用眼鏡代」であることが記載されているもの

≪弾性着衣を購入したとき≫

- 医師の『弾性着衣等の作成指示書』

- 弾性着衣を購入した『領収証』

*装着者の氏名、領収代金の内訳の記載があるもの(内訳がない場合は明細書等を添付)

*弾性包帯を購入した場合は、「弾性包帯」、「筒状包帯」、「パッティング包帯」、「粘着テープ」等タイプの記載があるもの

給付金の支給決定は、原則、診療(装着指示)を受けた月から最短で3カ月後

(医師の証明書等、主治医への照会を基に総合的に判断するため)

※記入見本のみ掲載しています。原本は健保より送付いたします。

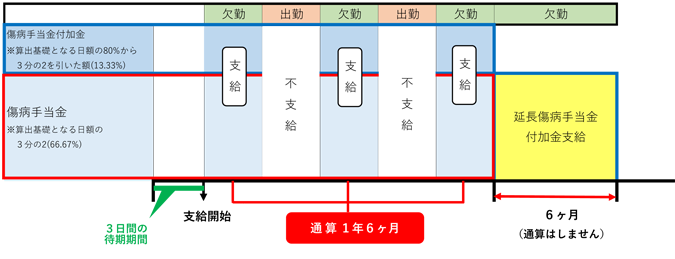

傷病手当金・傷病手当金付加金請求書

(請求書は事業所にあります)

事業所経由でご提出ください

請求書に医師の証明(意見)が必要です

【障害年金について】

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

病気やケガで初めて医師または歯科医師(以下、「医師等」といいます)の診療を受けたときに以下の通り請求できます。

- 「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」

- 「厚生年金」に加入していた場合は「障害厚生年金」

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金 (一時金)を受け取ることができる制度があります。

請求が遅くなると受け取れる年金総額が減少する場合があります。

詳しくは年金事務所へ相談をし、該当する場合はお早めに請求をしてください。

※傷病手当金を受給されている方が障害年金を受け取ることになった場合は、必ず健康保険組合へご連絡ください。

◆関連情報

※特例退職被保険者の方は、傷病手当金を受給できません。

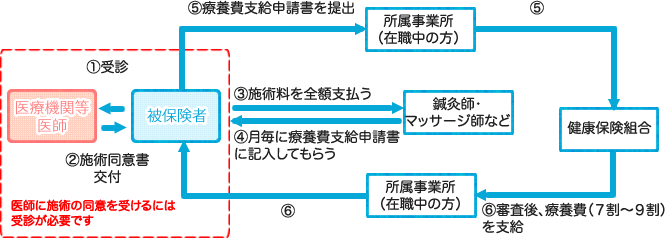

- 施術費用の領収証

※療養を受けた方の氏名とその施術費用であると記されているもの - 医師の同意書

※必ず保険医の診察のうえで交付を受けたもの

※初療、変形徒手矯正術、および6ヶ月を超えて引き続き施術が必要な場合は、再度、保険医の診察を受けて同意書(原本)を添付してください。

※医師の同意書(原本)の交付がないときは、同意書(コピー)を添付してください。同意日 同意書の有効期限 1日から15日 同意月の5ヶ月後の末日まで 16日から月末 同意月の6ヶ月後の末日まで - 施術継続理由・状態記入書

※初療の日から1年以上経過して、月16回以上の施術であった場合は施術師が記入した原本を添付してください。 - 施術報告書(コピー)

※施術報告書の交付(任意)を受けた際の交付料を申請する場合は、添付してください。

※両面印刷してください

※両面印刷してください

※両面印刷してください

当健康保険組合で審査後、原則、施術を受けた月から3ヶ月後以降の支給決定となります。

また審査の結果、一部または全額不支給となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧について】

- 医師が施術について同意していない

- 疲労や慰安目的

- 疾病予防のため

- 業務上・通勤途上の負傷など(労災保険の対象)

- 第三者行為(交通事故など)による負傷など(別途当健康保険組合へ届出が必要)

- 保険医療機関に入院中の場合

【はり・きゅうのみについて】

- 急性の痛み

- 医療機関でも治療中である

その他に書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。

※在職中の方で申請される場合は事業所経由でご連絡下さい。

【パスポート等のコピーと同意書の提出の目的】

海外療養費の不正請求を防ぐための法改正により、審査の強化のため渡航目的が業務以外(旅行など)の場合に、海外療養を受けた方の渡航事実が判る書類のコピーと同意書が必要となっています。

また、海外で勤務をする被保険者や海外に在住する被扶養者についても、必要に応じて事業主等への確認を行うことがあります。

※直接支払制度を利用の場合、出産育児一時金請求書の提出は不要です

※当組合では直接支払制度、受取代理制度を利用した際に出産育児一時金の満額未満であった場合の

差額分(*)の出産育児一時金請求書の提出は不要です

*『差額分』=『出産育児一時金(満額)』-『医療機関から当組合への請求金額』

領収証(コピー)、直接支払制度の合意文書(コピー)

※直接支払制度を利用の場合、出産育児一時金請求書の提出は不要です

※当組合では直接支払制度、受取代理制度を利用した際に出産育児一時金の満額未満であった場合の

差額分(*)の出産育児一時金請求書の提出は不要です

*『差額分』=『出産育児一時金(満額)』-『医療機関から当組合への請求金額』

領収証(コピー)、直接支払制度の合意文書(コピー)